文:陈万

当设计话语权从专业领域回归社区日常,公共空间将迸发出怎样的生命力?景观艺术家刘嘉莉的跨界实践为我们展现了令人振奋的社会图景。从退渔还湿的生态修复,到休斯顿滨水区的社区激活,这位当代景观设计的破壁者通过"共治共建"的参与式创作,以社区需求为原点、以生态韧性为基底的设计哲学,重塑了城市空间的生成逻辑,使艺术介入与生态修复不再是割裂的命题,而是演化出相互滋养的共生美学。

"共生美学"标志着景观设计范式正在发生根本性转变。回望历史,传统"造景"思维下,如凡尔赛宫般严谨对称的巴洛克园林,展现的是人类对自然的征服与规训;而如今,以纽约高线公园为代表的再生实践,则开创了"共生"的新范式——让工业遗迹与自然生态和谐共处,形成有机的生命系统。这不仅是设计语言的迭代,更是对空间本质的重新思考:当我们将空间的定义权交还给自然过程与社区群体时,如何平衡人的需求与生态权益?如何在设计中实现多元主体的平等对话?这些追问,正在重塑我们对公共空间的理解与期待。

对空间本质的追问,或许正源于设计师个体生命经验的投射。生长在中国西北黄河支流畔的小城,刘嘉莉的童年浸润在水与城的共生关系中。"自然不是城市的背景板,而是日常生活的一部分。"她回忆道,"傍晚与家人在河岸柳树下纳凉,听长辈讲述摸鱼游泳的往事,这些经历塑造了我对环境最原初的认知。"正是这些浸润着黄河泥沙气息的记忆,孕育了她对空间归属感的独特理解。这种源自生命体验的生态感知力,潜移默化地塑造着她的专业视野。少年时期,她就开始思考一个深刻的问题:如何创造真正被人使用、铭记并产生归属感的空间?如今,作为SWA集团重点项目的主创设计师,她的思考已转化为多个获奖项目的实践智慧。从Beaumont市中心改造到大型郊区社区公园,再到荣获ASLA Awards全球多项表彰的Haden Park项目,都在诠释着她"以生命记忆激活空间生命力"的设计理念。

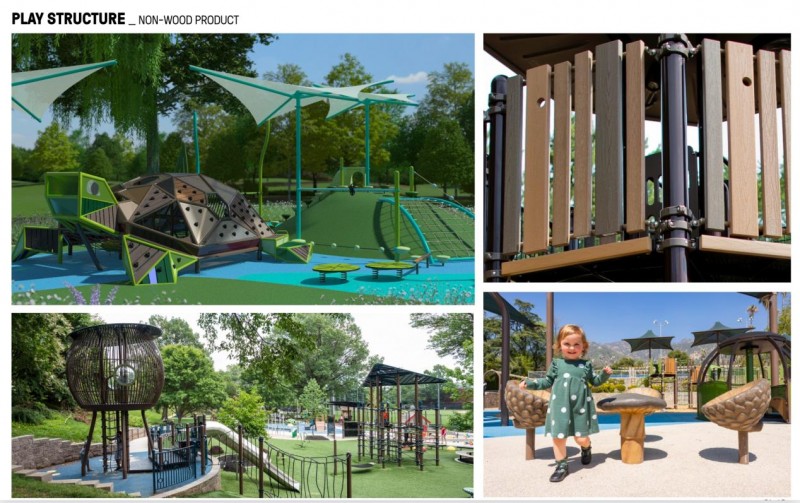

图:Haden Park局部设计图

海登公园(Haden Park)位于休斯敦 Spring Branch 区的一个老旧社区。场地上原为建于 1840 年代的宅基地,随着城市发展与多元人群增长,对高质量城市开放空间的需求日益迫切,海登公园被赋予重塑社区身份的使命。 刘嘉莉主导了从场地调研、方案制定、排水系统设计以及艺术展示的全过程,同时还推动和组织了公众工作坊和社区座谈会,调研和征集当地市民的需求和建议。她回顾说:“在海登公园的景观设计中,我们以社会经济再投资与自然系统修复为双重核心策略,不仅恢复了退化的林地与草原生态,还通过雨水管理系统与环境教育实现绿色基础设施的公共价值,构建了一个真正“ 为所有人服务” 的绿色场所。”

图:Haden Park局部设计图

为了避免资源浪费,刘嘉莉团队在景观设计和工程施工中突出了“碳减排与材料再利用”,例如在公园设计中强调碳汇最大化, 保留了超过85%的原生林木,重构草原系统,使整体项目可吸收超过 886 吨二氧化碳。同时,场地内原有的沥青道路、砖铺、混凝土板等建筑物被拆除后,所有的废弃材料被再次破碎、制模、重新加工为儿童游乐设备、老人坐凳、铺地等相关基础设施,降低了对新资源的依赖。此外,在海登公园的景观设计中,刘嘉莉还在“森林韧性与生态多样性”“海绵城市策略”“文化融合与社区共创”规划等方面形成了令业界印象深刻的关键创新与落地方案。

刘嘉莉认为:"真正的可持续设计不是对自然的征服,而是与万物达成和解。"她将设计图纸转化为社区对话平台,使居民记忆与诉求成为方案的核心基因,同时开创性地将非生物要素纳入设计主体,尊重场地自然演替的自主性。当设计放下"造物主"的姿态,公共空间就能成为承载民主对话与生态智慧的活体系统。这种"生长型设计"哲学,正在重新定义城市化背景下的人地关系。